Galerie d’art d’Outremont [Maison de la culture, Arrondissement Outremont]

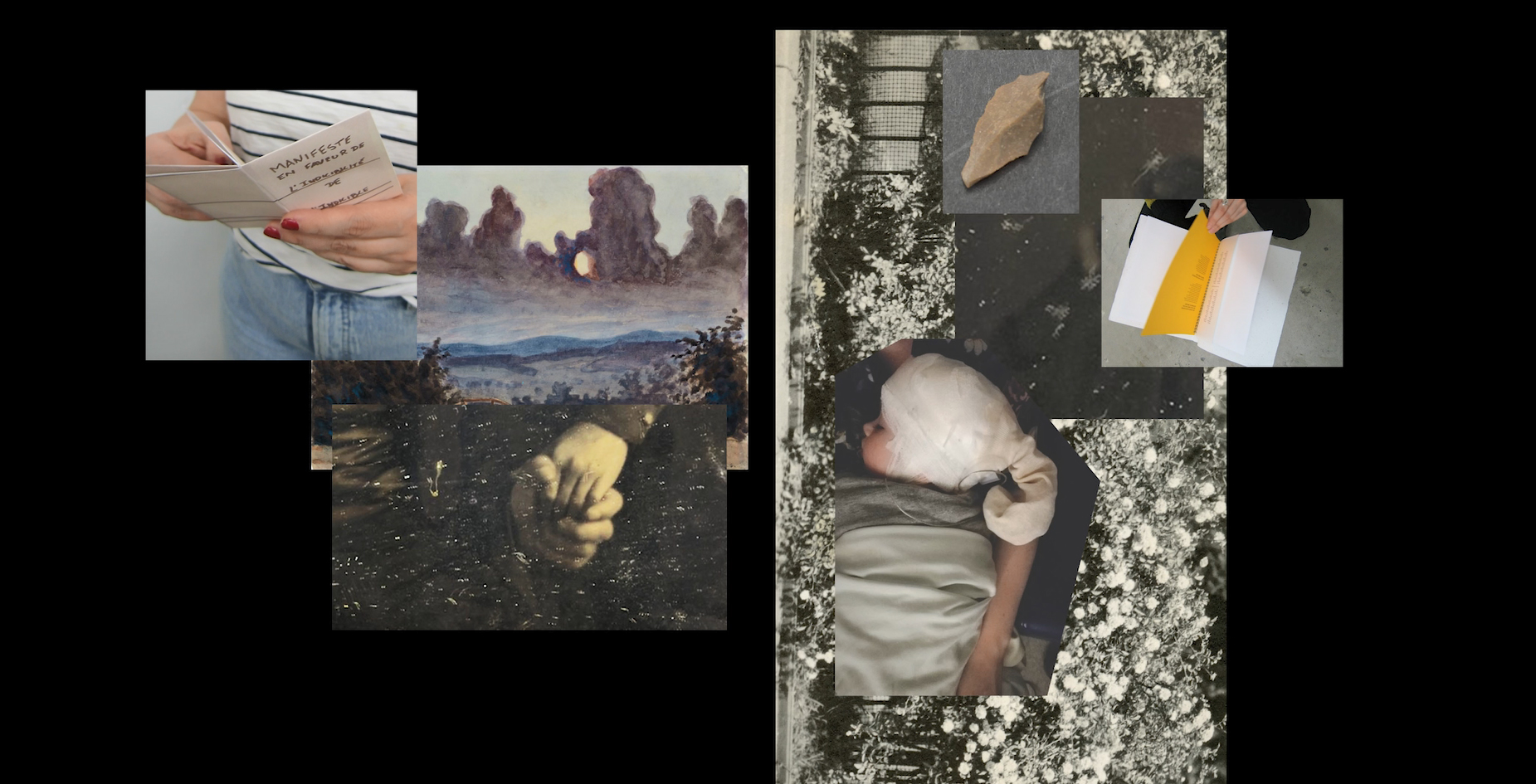

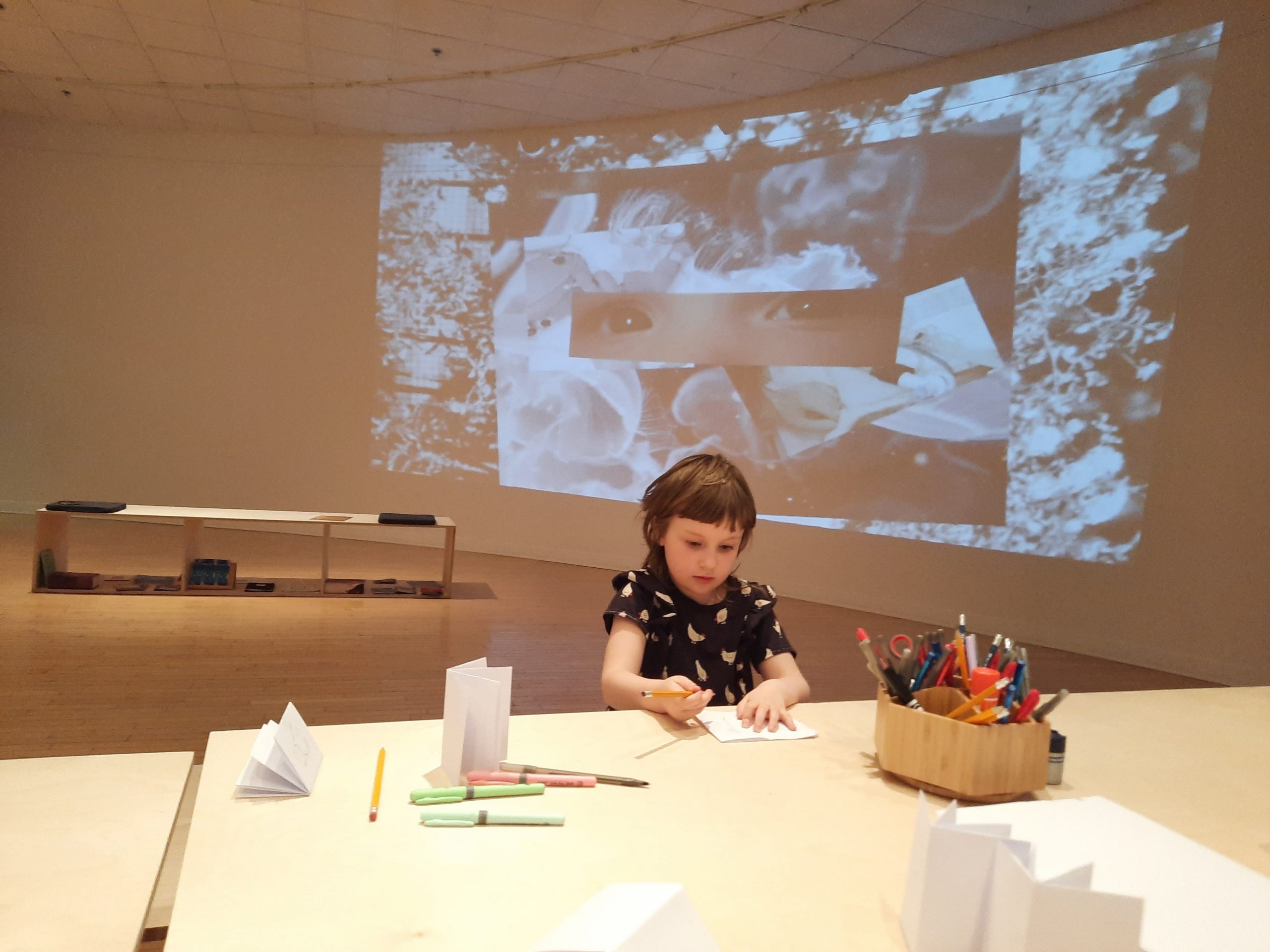

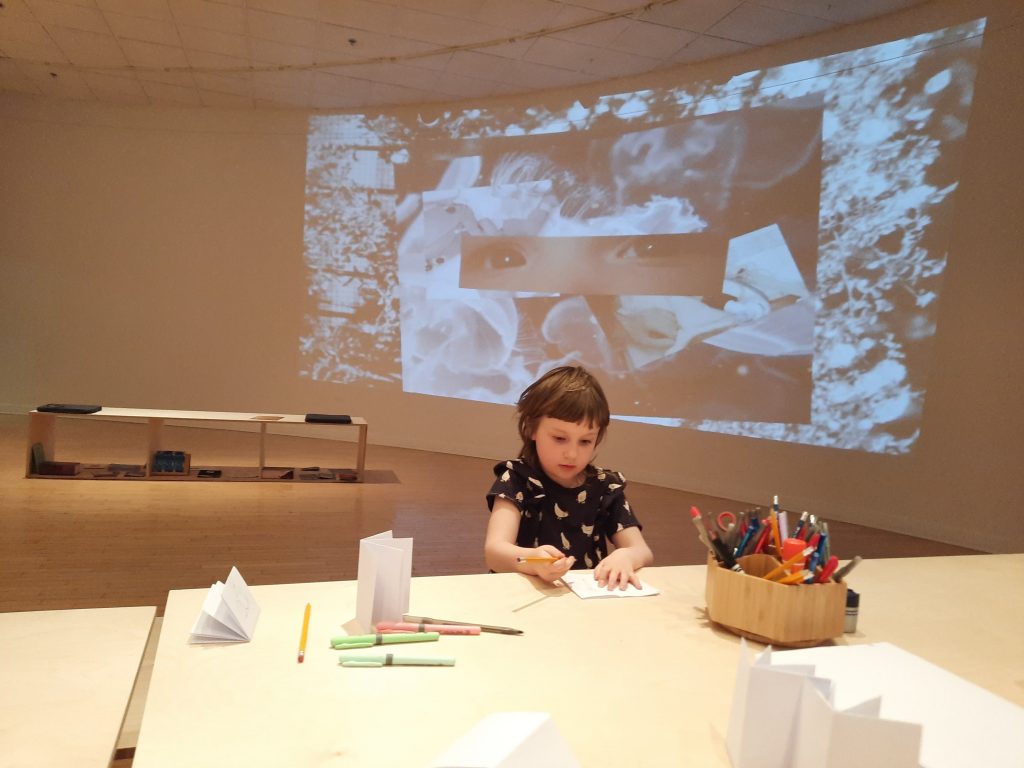

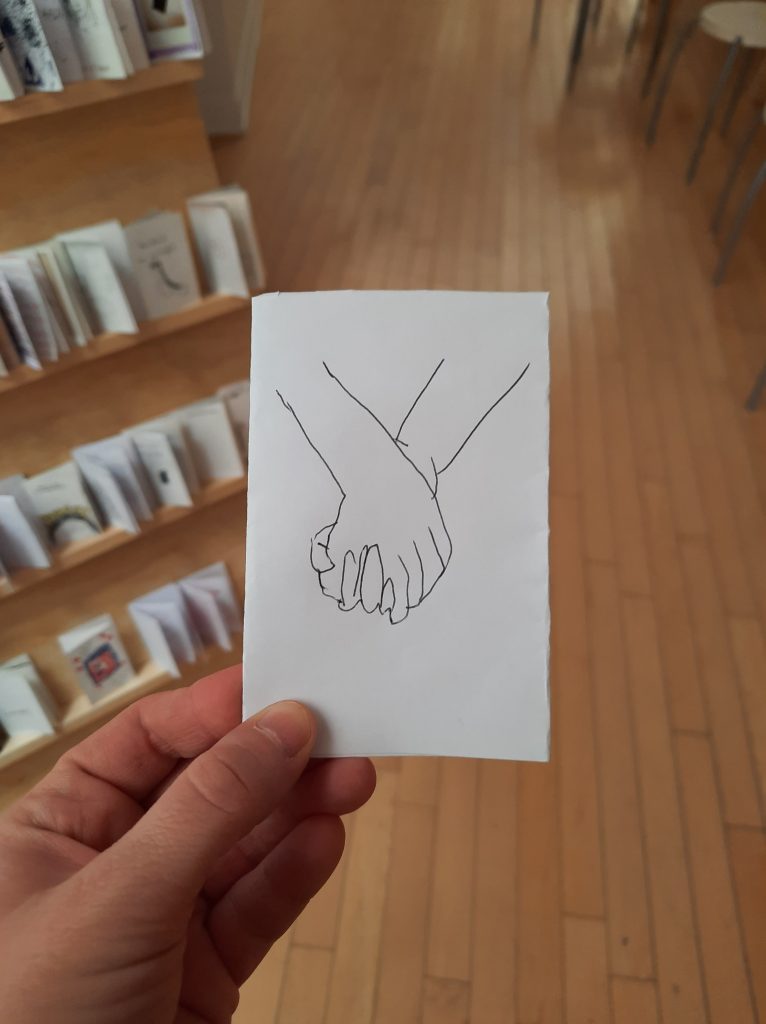

Les Bavardes est une exposition participative ayant eu lieu du 7 avril au 29 mai 2022 proposant un mobilier de type bancs-bibliothèques où les citoyen.ne.s sont invité.e.s à explorer des micro-récits réalisés que j’ai réalisés abordant plusieurs sujets à portée autobiographique autour de la question de l’indicible; à y déposer leurs propres livres ainsi qu’à participer à des session de création collaborative dans l’espace de la galerie (création d’objets, de zines, d’actions et enregistrements vidéo).

Plus de 800 zines ont été réalisés par les citoyen.ne.s et plus de 400 zines sont demeuré.s dans l’espace d’exposition, s’ajoutant à ma centaine de petits livres. Étant présente sur place durant les heures d’ouverture, des centaines d’heures de bavardage ont aussi été réalisés.

Visionner la capsule sur la Fabrique culturelle

Lire l’article de Danielle Legentil dans Vie des arts

L’approche adoptée pour cette exposition et pour la méthodologie du bavardage propose des situations qui détournent les rôles sociaux usuels et les rapports de pouvoir entre artiste et citoyen en offrant l’espoir d’une vie et d’un quotidien qui seraient traversés par l’art.

La parole agit comme un muscle. Plus les citoyen-nes sont invité-es à prendre la parole dans des lieux publics, plus on leur offre des espaces alternatifs pour trouver leurs propres façons de s’exprimer, plus ces citoyen-nes développeront un langage et des réseaux pour parler des enjeux publics qui les touchent au quotidien. Parler, discuter de tout et de rien tout en sachant qu’il est question de « ce qui ne se dit pas » ouvre la voie (et la voix) à une prise de parole nouvelle.